洞源院寺報なむ

第41号(令和4年5月1日発行)

葬儀

住職 小野﨑秀通

死後間もなく枕経が勤められ、納棺師によってご遺体を綺麗に整えられて、納棺後、通夜葬儀と勤められます。

この時、納棺された柩には金襴の布を掛けてあります。その昔は、僧侶が身につけている袈裟を借りて掛けました。

袈裟は得度して仏弟子となった出家者が、本師より授けられるものです。故人もそれと同じように仏弟子として送る意味で「没後作僧(もつごさそう)」となった証しとして袈裟が掛けられるのです。「没後作僧」となるためには、先ず剃髪によって、世俗的な関係を断ち、煩悩を離れ、悟りの境涯に入るために出家の身支度を整えます。

更に懺悔滅罪(さんげめつざい)を願う式がなされます。

人は煩悩によるつみとがを、知らず識らず重ね、小罪でも無量に積み重ねています。それを仏前で、身も心も清らかになるよう懺悔します。

「我昔より造りし悪業は、皆何時とは知れず、貪り、怒り、無痴により身と口と心から生ずる所の故に、すべて今、仏の前に懺悔し奉る」と唱え続けることによって懺悔滅罪が叶います。

「懺悔、懺悔、六根清浄・・・」

次に、受戒入位、仏戒を受けて仏の位に入る式が行われます。

受戒は仏教者として深い信心を堅持する最も大切な式です。

「深く仏法僧の三宝に帰依したてまつるべし」と『修証義』にありますように、信仰の柱です。

「南無帰依仏、南無帰依法、南無帰依僧」と浄信を専らにして唱えます。

「仏は大師なるが故に、法は良薬なるが故に、僧は勝友なるが故に」と敬い信心する。すると仏の光明に照らされ、明るく、教えの良薬により心清らかに、僧の和合の力により仲良くなると三宝の功徳が現れてきます。

それを具現化するのが次の三聚浄戒と十重禁戒です。

三聚浄戒は誓願の戒です。

第一 悪い行いは誓って行いません

第二 善い行いは誓って行います

第三 人の幸せのために誓って身命を尽くします

十重禁戒は実践し守る戒です。

第一 あらゆる命を大切にする

第二 盗みや不正をしない

第三 道ならぬ愛欲に溺れない

第四 うそ偽りを言わない

第五 酒に溺れ理性を失わない

第六 他人の過ちを言わない

第七 自慢や悪口を言わない

第八 物惜しみをしない

第九 怒りに自分を失わない

第十 三宝を謗ってはいけない

この事が実践された時、仏戒が円通し、悟りの道を歩むことができるのです。そして、仏弟子の証明として「血脈」が授けられます。

「血脈」はお釈迦様から代々受け継がれ祖師様方を経て現住職名まで記され、仏弟子の仲間入りとして受戒者に授与されるのです。

身近な人の葬儀をご縁に、己の人生を考えて見てください。

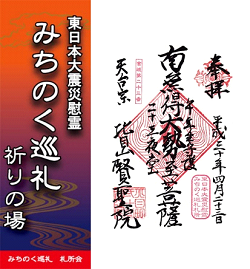

みちのく巡礼のご案内(総集編)

主催 洞源院護持会

六月三十日~七月一日

東日本大震災の祈りの場の札所をこれまで三年掛け、回ってきました。今回は総集編として一泊二日で巡拝致します。

洞源院出発八時

洞源院出発八時

予定コース

第三十三徳本寺(山元)

第三十二徳泉寺(山元)

第三十一海蔵寺(亘理)

第二十八當行寺(亘理)

第三十 称名寺(亘理)

第二十九恵洪寺(岩沼)

第二十一東禅寺(名取)

秋保温泉泊

第二十六西光寺(秋保大滝)

第二十五福聚院(仙台)

第二十七龍島院(村田)

会費 一万五千円

◎ご参加申し込みください。

人物紹介 ①

ラグビーフットボールクラブ「釜石シーウェーブ」

ヘッドコーチ・須田 康夫氏

当院の渡波佐須地区担当役員をしている須田政吉さんのご子息の須田康夫さん(39歳)は、七歳から渡波ラグビースクールでラグビーを始め、仙台育英学園高校ラグビー部へ入部、三年間で三回花園出場(全国高校ラグビー選手権大会会場)を果たし、高校日本代表にも選ばれ、専修大学ラグビー部では主将を務め、卒業後は日本IBMビックブルーに入部しました。

ポジションは、フォワードでフランカーやナンバーエイトをこなし、文字通りチームの要として、前線でのアタック、スクラムからの展開と活躍されました。

釜石ブルーウェーブには、2010年に加入、2014年に主将、2020年にフォワードコーチ、2021年から現在のヘッドコーチを務めています。

釜石ブルーウェーブは、前身の新日鉄釜石ラグビー部を継ぐチームとして日本初の「地域共生型クラブ」として2001年に創設されました。

2019年のラグビー世界大会(ワールドカップ)では、釜石での開催に尽力されました。

須田康夫さんが率いる東北の代表として東日本大震災を乗り越え前進する「釜石シーウェーブ」のこれからの活躍を、地元石巻から期待し応援していきたいと思います。

物の数え方あれこれ

安田 大也

朝ご飯の味噌汁を飲んでいてふと思い出したのですが、豆腐は一丁、二丁と数えますよね?

子どもの頃、ボウルを持って豆腐屋さんで「豆腐半丁けらいん」と買ってきたことも…

この「丁」という言葉は、偶数を表すそうです。なので、豆腐一丁というと今のパック入りと違って「へそ」みたいのが二つ付いた大きい豆腐だった記憶があります。

そこから、いろんな物に目が移り、タラコを一腹(ひとはら)と数えるのは魚の腹に二本入っているから二本で一腹と数え、白菜は、一株(ひとかぶ)だけどキャベツは一玉(ひとたま)と数える。そして、タコやイカやカニを一杯(いっぱい)と数えるのは胴体や甲羅の形が液体を入れる器に似ているのが由来らしいけど、この数え方は、茹でたり冷凍した後の数え方で、生きているうちは一匹と数えるとか。

海の物で驚いたのが、ウニの数え方です。一般的には一個とか一匹ですが、殻に入った状態の時は一壺(ひとつぼ)と数え、殻からむいた状態では一腹(ひとはら)と数えるそうです。

当然、一腹に何粒入っているのかは、滅多に口にしたことがないので私には判りません。

ご飯はなんと数えています?

一杯(いっぱい)一膳(いちぜん)が普通だと思いますが、ご飯を盛るときに「よそう」と言われる方もいるのでは?

改まったときには、装い(よそい)と数えるそうで、一装い(ひとよそい)と数えます。 味噌汁は一杯とか一椀(ひとわん)と数え、箸は一膳(いちぜん)と数えますが、膳と数えるのは食事用の箸だけで、菜箸や火箸は一具(ひとぐ)とか一組(ひとくみ)と数えるのだそうです。

食事の後のお茶を一服(いっぷく)と言いますが、番茶や煎茶の場合は一杯(いっぱい)で一服と数えるのは抹茶の場合だそうです。

食後に薬を飲む方も多いと思いますが、粉薬は一包(いっぽう)錠剤は一錠(いちじょう)

数種類一緒に飲む時は一服(いっぷく)となるそうです。

さて、またしても朝からくだらないことに頭を使ったので、仏壇にお供えしていた羊羹を一棹(ひとさお)下ろしてきて一切れ頂くことにしましょうか。

梅花芳しいし

秀峰 盛美

境内の梅が昨年の暮れから咲き始め、三月、四月と咲き続け、桜と選手交代の春爛漫となりました。

当院には、この梅の名を頂いているグループ、平均年令七十七歳の淑女たちの梅花流というサークルがありますが、好きな花は?と聞きますとエビネ、カーネーション、ワレモコウ、ビオラ、コスモスと実にバラバラなのです。

梅が好きなのは私だけだったとは・・・

そして好きなテレビ番組はワイドショー、朝ドラ、サスペンス映画と口をそろえて言います。テレビっ子真っ只中なんですねー。

その淑女たちのモットーは風邪を引かぬこと、声を大切にしたいので、無理はしないことだそうです。

年五十日以上の寺行事を務めています。五人共、最愛のご主人を亡くされて、信仰を抱いてみ仏の教えを支えに精進一路頑張っています。

個性豊かな声で磨きをかけた三十有余年、年季の入った結束力で、大事な方々の葬儀に立合い、和尚さんと一緒に見送り、今生の別れの最後に、無事で仏界に辿り着いてほしいと念を入れて唱えるのです。そのお唱えは遺族の胸を打ち、ホトケ様の安寧を祈りつつも不思議な安堵の念に包まれ涙を流されます。

「お釈迦様、また新入りのホトケ様をよろしくお願いします」と講員一同、今日の一役を終え経典を閉じます。

そして乙女のような明るい笑顔で、手際よく本堂、会館、東司(トイレ)と清掃し、お位牌堂にお預りしているホトケ様のお花を替え「免許返上すると寺に来られなくなると大変だから」と安全運転で家路につきます。

創立七十年余の洞源院梅花講は開講以来先達より仏道三昧の詠道を引き継ぎ、伝えて来られた積功累徳の功績は甚大です。

「あと何年できるかしらね、できるところまで皆で頑張りましょう」「ではまたね」 合掌

暮らしの中の仏教語 あきらめる

村崎 四季折々

「あきらめる」は「とても見込みがない、仕方がないと思い切る、断念する」などと消極的なことによく使われています。

しかし、仏教本来の「あきらめる」とは、物の道理をしっかり捉え、原因、結果を「あきらかにする」ということで、積極的で前向きの意味ある言葉のようです。

ものの道理がわかり、それがどうなっているのか理解できれば迷わず、執着することもなくなります。「達観する」=物事の道理を悟ること=が本来の「あきらめ」の意味ではないでしょうか。

「あきらめる」を漢字にすると「諦める」と変換されます。

「諦(てい)」は「あきらかにする・ものの真実をよく見る」という意味の字で、仏教では「見極められた道理」の意だそうです。

修証義の冒頭に「生を明らめ死を明らむるは仏家一大事の因縁なり」とありますが「生まれてきたのは仕方がない、死んでゆくのも仕方がない、それが因縁」と諦めると理解してしまいがちですが「生とは何か、死とは何かをしっかり知ることと捉えることが仏教徒として最も大事なこと」と唱えているのであり、ここでの「あきらめる」は「明らかにする」ことであることがわかります。

私たちも本来の「あきらめ」の意味を理解して、前向きに生きたいものです。

地震見舞い

去る3月16日23時36分頃発生した地震では、震度6の強震に肝を冷やされた事と思います。

皆さまのご自宅はいかがでしたか。

被害を受けられた方には心よりお見舞い申し上げます。

洞源院でも壁、天井の一部が破損しましたが、大事には至っておりません。

しかし、各家の墓地は、ズレたり、倒れたりと被害が出てしまいました。それぞれにお参りし、確認していただいたかと存じますが、被害墓石で、まだ手配されていない方がおりましたら、寺にご相談下さい。

活動報告(1月~4月)

- 三朝祈祷 元旦~3日

- 大般若祈祷会 1月18日

- お涅槃会 2月13日

- 東日本大震災合同慰霊供養 3月11日

- 春彼岸 3月18日~21日

- 永代供養・愛々動物供養 3月21日

- 花まつり 4月24日

- 写経会 2月6日・3月6日

行事予定(5月~8月)

- 園児花まつり 5月17日(火)10時~

- 護持会役員会 5月29日(日)14時~

- 護持会研修旅行みちのく巡礼 6月30日(木)~7月1日

- 清掃奉仕 7月31日(日)8時半~

- 写経会 5月1日・6月5日・7月3日 各日曜13時半~

- お施餓鬼 8月8日(月)11時~

- お盆供養 8月13日(土)~15日

国蝶オオムラサキ

米谷 行弘

昭和三十三年、日本昆虫学会は、世界に誇る日本の代表的な格調高い華麗な蝶「オオムラサキ」を国蝶に定めました。

国内のみならず、中国・ベトナム・台湾・朝鮮半島に広く分布しています。羽を広げると十センチ以上になる大型の蝶で、オスは羽の表側が美しい紫色に輝き、メスはこの紫色に輝きがなく、少し小型です。

寿命は約一年。夏にエノキに産み付けられた卵は十日程でふ化し幼虫になり越冬します。幼虫の時はエノキの葉を食べ、脱皮を繰り返し成虫になるとクヌギやナラなどの樹液を吸い、腐った果実や動物の排泄物の汁等を吸って生き、エノキの近くで短い夏の空を飛び、エノキに卵を産み付けて一生を終えます。

オオムラサキにとって、エノキやクヌギは生命の源です。

かつては全国各地で飛んでいた身近な蝶でしたが、生息地である里山が都市開発等で消滅したり、手入れが行き届かず荒れてしまい、絶滅が心配されています。 そのような中、山梨県北杜市では、永年オオムラサキの保護に取り組み、里山の保全活動を大々的に行っています。

この北杜市のように行政や市民一丸となっての保護活動には及びませんが、ここ石巻市内で地道に保護活動している学校があることをご存知でしょうか。

石巻市立稲井小学校では、三十年程前から、教室で飼育観察を始めており、平成十七年には児童達が学校林にエノキを植樹しています。

昨年九月、このことを知った私達「たぶのき」が、サークル活動として入山したところ、山が荒れていたため、次の活動から児童達が自然生態観察をしやすくなるようにと、散策道路の草刈りや絡んだツタの刈り払い整理等を十二名程で定期的にお手伝いしています。

私達の活動域は小さくとも、児童達がふる里の自然環境に興味を持つ場になって欲しいと願っています。

新役員紹介

|

清野 勝彦氏 祝田一区担当 |

|

阿部 義美氏 祝田一区担当 |

|

阿部 茂氏 祝田一区担当 |

|

小野寺 昭彦氏 渡波一丁目担当 |

悼む

|

須田 祥蔵殿(享年七十一) 祝田一区担当 |