洞源院寺報なむ

第35号(令和2年5月1日発行)

人生に『修証義』をその10

住職 小野﨑秀通

四者同事(よつにはどうじ)

仏道に生きる菩薩(修行者)として人々を仏道に導く誓願と、それをどう実行したらよいかという四種の方法が示されており、今まで「布施」「愛語」「利行」を学んできましたが、最後に「同事」を学びます。

道元禅師は、お釈迦様が人間界に人間として生まれて人間に合わせて法を説かれたことが同事であり、また海が全ての水を受け入れて海となっていることを同事であると説かれています。

「同事というは不違なり」と始まっていますが、同事とは相手の威儀態度に和同するという意味ですから、菩薩の願行として相手の威儀態度に違わないように寄り添う姿であります。

それは当に観音菩薩の三十三身に変化して説法する姿と言えましょう。例えば童男童女を済度(救済)しようとする時には、観音菩薩は童男童女の身に姿を変え、同じように、長者、宰官、居士、婦女等すべての老若男女に姿を変えて衆生を済度することが説かれています。

何故に観音菩薩は、変現自在に身を変えられるのかというと、それは衆生を済度するためには、衆生の個々それぞれの立場に立たないことには、真の済度はできないからです。例えば、泥まみれの人間を救い上げるためには、自分も泥んこにならなければ、救い上げることができません。

観音菩薩にみるこのような働きが、すなわち「四枚の般若」の同事行ということです。

更に道元禅師は「自にも不違なり、他にも不違なり」と説かれます。観音菩薩の衆生済度は「自己の修行なり」と同事行を努めておられます。自己にも違わないということは、救い手としての自分の威儀態度を和同させなければならないという意味になります。その時、真実の自己に違背し、自己を見失ってはならないということです。

もしも自己を見失うようなことになれば、「ミイラ取りがミイラになる」ようなこととなり、本末転倒の結果を見ることになりかねません。

要は相手に迎合するのではなく、真実の自己を踏まえた上でのことでなければなりません。 菩薩心を持とうとする者は、相手に入り込んで来られるような力量もあり、懐の深さもあることが大事であるということではないでしょうか。 他人の苦悩に寄り添えるには、自分にも似たような経験があると、相手の苦悩を分かるのではないでしょうか。

お釈迦様が人間の姿でこの世に現れ、私たちにお手本を示してくださったことは、あらためて有難いことだと思います。

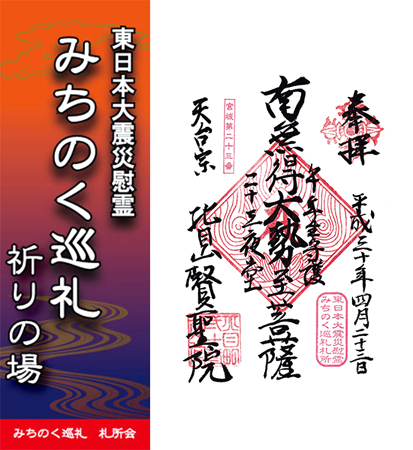

【変更のお知らせ】みちのく巡礼札所めぐり一日研修旅行について

主催・洞源院護持会

東日本大震災に遭った地域の祈りの場として創設された札所を、昨年、札所第一番、気仙沼市松岩寺から第六番福田寺まで巡拝しました。

今年も札所巡りを六月に実施する計画を立てておりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大の状況を鑑み、終息状況を見て改めて計画してお知らせ致します。

予定コース

第十番長観寺(十三浜)→第七番寶性院(柳津虚空蔵)→第八番弥勒寺(中田町)→第九番松景院(小牛田)→第十八番長音寺(野蒜)→第十七番願成寺(矢本)

読者の広場

消滅した塩田の面影

海辺山人

震災前の万石浦(撮影:遠藤フォト)

渡波の塩田は本場塩田(通称ズバ)、明神釜、松前釜の3ケ所にあり大いに栄えていました。

本場塩田は、3ケ所の中で一番大規模な塩田で、赤堀によって陸地と隔てられ、宮城水産高校の第二グランドと養殖施設の辺りは、万石浦を浚渫した際の土砂によって埋め立てられました。

その土砂の中に大量の貝も交じっていて巨大パイプで運ばれてきた土砂から貝を取る人の姿も見かけました。

埋め立てられなかった跡地では小高い部分に葦が生い茂る島のような所が点在しており、干潮時に、そこに通じる道が現れ、子供達の遊び場となっていました。

現在の万石浦小学校付近に粗大ゴミが埋め立てられた頃から赤堀やその付近の水質が悪化して魚貝が取れなくなり、赤堀で大量のボラが泳ぐ姿だけが残りました。

水質悪化前は、赤堀で海苔養殖、潮干狩りが行われ、塩田跡では車海老も取れたそうです。

その後ごみ焼却炉建設のため国道398号線沿いの赤堀が埋め立てられ、さらにショッピングセンターや小中学校を含む住宅地に変わりました。

明神釜は、塩富町付近の赤堀沿いにあったと思われますが、だいぶ昔に面影はなくなりました。

万石浦の祝田寄りに石垣土手に囲まれた松前釜跡がありましたが、大津波と地盤沈下により、今は干潮時に干潟として現われる程度となりました。

東日本大震災前は、赤堀や万石浦に面して広範囲に石垣の土手が続き、塩田があった面影を残す風景があり、本場塩田跡は海に浮かぶ大規模な城郭のような眺めでした。

時と共に塩田のあった面影は徐々に薄れ、東日本大震災とその復興工事により赤堀や万石浦に面した広範囲な石垣土手はコンクリート護岸に変わり、石垣の中で生息していたハゼも見かけなくなりました。

こどもの日

斧 琴 菊

五月五日は「こどもの日」端午の節句ともいいますね。

諸説あるようですが、今から二千三百年前の中国で始まったとされています。

旧暦の五月は、梅雨時で昔は湿気のためか病気が流行り、亡くなる人が多く、菖蒲やヨモギの束を厄除けとして軒先に吊るしていたそうです。

この風習が、奈良時代に日本に伝わり、日本独自の端午の節句の風習になったようです。

菖蒲には、身体を温める作用があり、体内の血流を整えるとされ、菖蒲湯に用いられ、やがて庶民にもその風習が浸透しました。

端午の節句が「こどもの日」とされたのは、1948年のことで、こどもの幸福と母に感謝することを趣旨として、国民の祝日として制定されました。

こどもの人格を重んじ、こどもの幸福を願うと共に、お母さんへ感謝する日として定められた国民の祝日なのです。

当然のことながら、こどもの日なのですから、男子に限らず女子も祝福されます。

日本最古の歌集「万葉集」に山上憶良(やまのうえのおくら)が「銀も 金も珠も 何ぜむに勝れる宝 子にしかめやも」と詠んでいます。

「銀よりも金よりも宝石よりも何よりも、こどもという宝に勝るものはない」という意味になりますが、まさにこどもは国の宝。その国の宝を産み、育ててくれたお母さんに感謝しましょうという日なのです。

さて、端午の節句といえば、楽しみの一つに「柏餅」を食べることなのですが、なぜ、柏餅なのかご存知ですか?

柏の木は、新しい芽が出てくるまで古い葉を落とさないという特徴があり、子孫が途絶えないという縁起物として用いられてきたそうです。

仏教アラカルト

唯我独尊

お釈迦様の誕生は、父淨飯王と母麻耶夫人の間に悉達多太子として四月八日、ルンビニーの花園でお生まれになりました。

その時、東西南北周行して七歩歩まれた後「天にも地にもただ我れひとり尊し、三界は皆苦なり、我れ当にこれを安ず」と宣言したとされますが、それは衆生の救済のためにこの世に生を享けたことを表明したものでした。

周行七歩は、六道輪廻の迷いを超えること「唯我独尊」はナンバーワンのおごりではなく、オンリーワンの我で、かけがいのない尊い無二の命であることを現わしています。

スマップによって皆に知られるようになった「世界に一つだけの花」の歌詞は「唯我独尊」から閃いたそうです。

「ナンバーワンにならなくてもいい、もともと特別なオンリーワン・・・そうさ僕らは、世界に一つだけの花、その花を咲かせることだけに、一生懸命になれればいい・・・小さい花や大きな花、一つとして同じものはないから、ナンバーワンにならなくてもいい、もともと特別なオンリーワン」

花にも人にも全て仏心が宿っている。だから一人一人が仏の御命を大切に生きていけばいいとお釈迦様は教えてくださっています。

山本有三の名作『路傍の石』の中で、吾一少年の非行を戒めるために、次野先生が言わしめた詩「たった一人しかない自分を、たった一度しかない人生を、本当に生かさなかったら、人間、生まれてきた甲斐がないじゃないか」

「唯我独尊」は、不完全なこの世界に誕生して、地上の隅なく歩いてあまねく法を説こうとのお釈迦様の本願です。教えの象徴であり、人生の場で悩み苦しむ人々を安らかにしよう、そのためにこの世に生まれて来たことを象徴的に表現されています。

さらに「人間の尊さは生れによらず、何をしたかという行為によって価値が決まる」ということをお釈迦様自ら示されています。

暮らしの中の仏教語 自然(じねん)

村崎 四季折々

「あなたたちが話しているのは、お金のことと、経済発展がいつまでも続くというおとぎ話ばかり。恥ずかしくないんでしょうか!」

スウェーデンの十七歳の環境活動家グレタ・トゥーンベリさんが、国連気候行動サミットで地球温暖化に本気で取り組んでいない大人たちを叱責しました。

地球温暖化は、洪水、干ばつ、酷暑や台風など激しい異常気象を増加・増強させています。世界各地での森林火災、日本でも昨年の台風十五号、十九号にみられるような巨大化した自然災害が頻発しています。

自然は、経典の中で「じねん」と発音され、物事の本性、真実の姿そのもの、あるがままの状態のことをいいます。仏教者のみならず人間は、この本来のあり方にのっとって暮らすことが生き方の基本であるべきでしょう。

さて、現在はどうでしょう。

自然の本性を顧みず、人間の欲求のためだけに「美しい水の惑星」を使い放題にしてきてはいないでしょうか。頻発する自然災害は、自然を支配し征服したと勘違いしている人間に対する「自然の逆襲」のように思われます。

人間は、自然のほんの一部でしかないこと、自然を敬い一体であることを自覚しなければ「気候変動クライシス」から抜けだすことはできないでしょう。

道元禅師は「春は花 夏ほととぎす 秋は月 冬雪さえて すずしかりけり」と詠んでいます。

冬に「夏日」は要りません。四季折々の自然を大切にし、未来に残すことは今生の私たちの務めではないでしょうか。

活動報告(1月~4月)

- 三朝祈祷会 元旦~3日

- 大般若祈祷会 1月18日

- 写経・写仏会 2月2日

- お涅槃会ひがし・たから保育園児 2月13日

- お涅槃会・仏の教えを聞く会 2月15日

- 写経・写仏会 3月1日

- 東日本大震災合同供養 3月11日

- 春彼岸供養 3月17日~20日

- 永代供養・愛々動物供養 3月20日

- 写経・写仏会 4月5日

- 花まつり・仏の教えを聞く会 4月18日

行事予定(5月~8月)

- 花まつり ひがし・たから保育園児 5月21日(木)10時~

- 護持会役員監査5月23日(土)13時~

- 護持会役員総会5月23日(土)14時~

- 写経・写仏会 6月7日(日)13時半~/7月5日(日)13時半~

- 寺清掃奉仕 8月2日(日)8時半~

- 写経・写仏会 8月2日(日)13時半~

- 山門施餓鬼会 8月8日(土)10時半~

- お盆供養

8月13日(木) 7時・9時・11時・13時

8月14日(金) 7時・9時・11時

8月15日(土) 7時・9時・11時 - ひがし保育園児お泊まり会 8月21日~22日

写経のお勧め

写経は仏道修行の一つであり、心静かに心を込め丁寧に書写すればよいのです。

写経は精神修養やご家族の病気平癒、先祖供養など祈りや願いを目的とします。

落ち着いた時間を大切にするよう写経をお勧めします。

永代供養墓 寿陵

永代供養とは、墓地後継者が不在の方や、諸事情でお墓に入れない方、入りたくない方に対し、お寺が責任をもって永代にわたってご供養と管理を行ってくれる供養方法です。

- 合同納骨

- 個人、夫婦等はじめから合祀をします。

- 個人納骨

- 独身者あるいは単独で埋葬を希望する人で、十三年、二十三年、三十三年のいずれかを希望して合祀します。

- 夫婦墓

- 夫婦の家族で先亡者がいる人を納骨することができます。但し、最後の死亡者から十三年、二十三年、三十三年のいずれかを希望して合祀します。

以上、三種類を選べます。

心よりご冥福をお祈り申し上げます。

編集後記

中国湖北省・武漢市で発生したと思われる新型コロナウイルスは、一月中旬頃から急速に世界中に拡がっており、我が国は、最善策を講じられていますが、一刻も早い終息を願うばかりです。

実態がつかまれていない現状にあっては、飛沫(くしゃみ、咳、つば)等から感染するといわれており、人混みの場所を避け、石けんや消毒用アルコールによる手指の消毒等を徹底することはもとより、他者に不快感を与えないためにも、咳やくしゃみをする場合は、ティッシュやハンカチなどで口、鼻を抑えたり、いわゆる咳エチケットやマスク着用を心がけたいものです。

今、各国で新型コロナウイルスの治療薬や予防薬の開発に力が注がれているようですが、一般的に使用されるまで、それ相当の月日が必要とされています。

今年、国内外の各イベントは大幅に延期や中止されています。

皆様には、ご家族一同、自己防衛を徹底され、お過ごし下さるよう願っております。

編集長・米谷