洞源院寺報なむ

第25号(平成29年1月1日発行)

中国仏教文化祭招請

住職 小野﨑秀通

去る10月19日より2泊3日で、中国深圳弘法寺の主催による、「仏教梵唄音楽祭典」という3万人大集会に招待を受け、参加してきました。仏教国とされる国々、インド、ネパール、スリランカ、ミャンマー、タイ、ラオス、カンボジア、ベトナム、モンゴル、韓国、中国国内、そして我々日本からは僧侶4名、寺族4名が参加しました。祭典では詠讃歌を発表しましたが、詠讃歌は日本独特の旋律ですので、聞き入るように静聴し関心を強めていただいたようです。

初め各国の僧侶が入場紹介され、揃い出ると各国語の読経が次々と唱えられ、更に中国の独特な節による歎仏法要を僧俗の合唱で会場が盛り上がり、最高潮に達し、感動する場面となりました。参加者は老若男女ですが、特に30代~50代の若い層の信者が多いことにも驚きました。

第二部では仏教音楽で、歌と踊りが各国から出され、賑やかにフィナーレとなり、3時間を超える大祭典が行われました。

私は今迄にこれ程の盛大な仏教祭典を見聞したことがなく感激して帰国しました。

中国は共産党による粛清政治となり、毛沢東の文化大革命では、従来の政治、経済、文化、宗教が否定され、廃仏毀釈が起こり、仏像、経典などが廃棄され、僧侶は還俗の上、強制労働につかされ、大寺院の建造物は共産党の事務所であったり生産工場に使われていました。かつて日本も明治維新から明治9年まで、太政官令が出され「僧侶たるもの肉食妻帯勝手たるべし」とし、廃仏毀釈が行われた事を思い起こします。

鄧小平の代になると経済改革開放が唱えられ、還俗を虐げられた僧侶は恩赦により復権して仏教活動が可能となりました。中国経済も大躍進し、仏教信者も徐々に増え、今では富裕層の信者によって次々に名刹、古刹とされる寺院が復興しています。

深圳は鄧小平の出身地であり、経済特区に指定され、3万5千人の寒村が現在1200万人の中国五大都市となって、数十階建ての高層ビルが次々と建設され大発展を遂げています。そんな中に弘法寺はここ30年の間に大伽藍が整備されているのを目の当たりにして只々驚くばかりでした。

弘法寺は小高い山の中に聳えるように建っていますが、老若男女が大勢お参りし、また寺周辺を市民が散策している光景を見、微笑ましく感じました。

この度の中国の発展と仏教興隆する様子に触れ、日本の地方発展と仏教の再興を強く感じた次第です。

皆様も心の安寧を願う菩提寺を発展興隆させて下さいますようお願いします。

梅花流宮城県奉詠大会

去る9月13日、仙台市体育館において梅花流奉詠大会が開催されました。

開会式には宮城県宗務所長の洞源院御住職がご挨拶なされました。

大勢の講員さんを前にしての御住職様のご様子はとても気高く気品にあふれ、心を打つ素晴らしい内容のご挨拶でした。

御住職の凛とした姿を多くの檀家さん方に見て頂きたいと心から思いました。

私は主人が平成20年に他界し、3回忌の法要の時御住職からご詠歌を進められ、母もご詠歌を唱えていましたので早速仲間入りさせていただきました。

寺族様から丁寧に教えていただき、ご詠歌を唱えながら、右手で打鉦、左手で鈴鐘、難しくて先輩達について行けるかしらと不安になりました。

一つひとつ丁寧に寺族様から教えていただくうちに、主人を亡くしても主人に心配かけぬようしっかり生きなければと思うようになり、余程のことがない限りお寺様に通い手ほどきを受ける幸せに感謝しています。

私達の発表は午後の部で2時過ぎとなり修行不足の私でも、最前列の仲間といっしょに登壇奉詠できました。

今迄の練習の成果のお蔭様です。寺族様や、洞源院梅花講のお仲間のお蔭様です。

閉会式では講評委員長の高橋栄徳師範様から作法の徹底とリズム感をしっかり身につけられますようにとのアドバイスを頂き、大変参考になりました。

指導を頂いている寺族様には、常日頃から作法に始まり作法で終わると言われており、礼拝、所作、打鉦、鈴鐘、その角度、高さなどを練習して、唱える時は、ひざ打ちしリズムを取ってのご指導がいかに適切でしっかりと私達の為になされていたかと有難さに痛感致しました。

お寺様へ通うたび、ご詠歌をお勉強するたび、亡き主人との幸せな時間を振り返ります。今、主人を見送ってからの私の1人の人生の中でいつも心の中で「うまくなったでしょうお父さん!」と呼びかけている自分をとても有り難く思います。

これからもできる限り健康でお仲間の講員さん方と和やかに楽しく精進して行きたいと思います。

いかがですか。

すばらしい御詠歌をごいっしょにやってみませんか。

心よりお待ちいたしております。

畠山みよ子

第41回 曹洞宗青年会 東北地方集会 宮城大会

「まごころに生きる」

平成28年11月9日

仙台サンプラザホール

- 第一部

- 東日本大震災七回忌法要

まもなく震災で亡くなられた方々の七回忌を迎えるにあたり、これまで以上に供養とは何かを考え、曹洞宗の古式に則った歎佛会(たんぶつえ)法要が大本山總持寺貫首の江川辰三大禅師猊下導師のもと行われました。

歎佛会法要の「歎佛」とは仏様のお徳を讃えるという意味です。 - 第二部 復興祈念行事

- 三重県曹洞宗青年会有志の和太鼓集団「鼓司(くす)」演奏

- 第三部

- 追悼復興コンサート 南 こうせつ

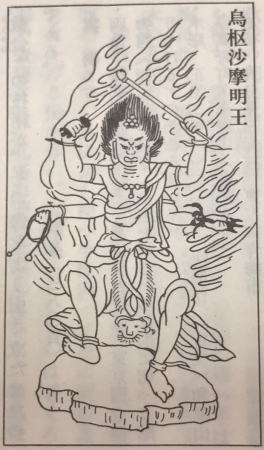

トイレの神様 烏枢沙摩明王(うすさまみょうおう)

梵王が釈尊の涅槃(入滅)に立ち会わないで、諸々の不浄物で囲った城塞に立てこもった時に、不壊金剛が赴いて、指で不浄の物を指すと、これらは大地に変じた。さらに梵王を指したところ、梵王も発心して涅槃の場に出かけたという。この不壊金剛が烏枢沙摩明王であるとされる。

このようなことから、不浄除けの本尊とされ、寺院の手洗所に祀られるものが多いが、全ての不浄の物(悪)を食い尽くすといわれる。

因みに、禅寺の手洗所を東司(とうす)と呼んでいる。

烏枢沙摩法という修法は、変成男子安産成就、産褥(さんじょく)の不浄、悪鬼の祟り、枯木の精、毒蛇の害などまで除くためのものといわれる。

この像のお姿は、二臂、四臂、六臂、八臂と様々で、剣、索、独鈷などを持ち、腕に蛇がまといついているとも説かれている。

烏枢沙摩明王が除くものは、世の中の全ての悪であるとされている。

実例の東京荒川区正覚寺の石仏は、その銘によると、賭博や男女の密会を禁じるために穢跡(えじゃく)金剛陀羅尼を一千万遍読誦して供養したものです。

烏枢沙摩明王の威徳をもって、人の心の欲や悪まで焼き尽くそうとの願いによったものでありましょう。

利益を願って建てる石仏は多いが、このように世の悪がなくなることを念じて建てた石仏は数少ない。それだけこの明王のけがれを払う力の大きさを信じていたといえます。

植村花菜の「トイレの神様」の歌詞の一部を次に紹介しましたが、仏教は「清浄離塵」を説く教えです。常に自分の身の回りを綺麗に清らかにすることは、己を六根清浄にしてくれ、諸悪を作ることが出来なくなります。

トイレを使う時は烏枢沙摩明王に手を合わせて用を足したいものです。洞源院ではトイレの入口上段に祀っています。

歌「トイレの神様」

歌手 植村花菜

「小三の頃からなぜだか

おばあちゃんと暮らしてた

実家の隣だったけど

おばあちゃんと暮らしてた

毎日お手伝いをして五目並べもした

でもトイレ掃除だけ苦手な私に

おばあちゃんがこう言った

トイレにはそれはそれは綺麗な女神様がいるんやで

だから毎日綺麗にしたら女神様みたいにべっぴんさんになれるんやで

その日から私はトイレをピカピカにし始めた

べっぴんさんに絶対なりたくて

毎日磨いてた

買い物に出かけた時には二人で鴨なんば食べた

新喜劇録画しそこねたおばあちゃんを泣いて責めたりもした

トイレにはそれはそれは綺麗な女神様がいるんやで

だから毎日綺麗にしたら女神様みたいにべっぴんさんになるんやで・・・」

写経会のご案内

2月、3月、4月、6月、7月、9月、10月、11月

各第1日曜日 午後1時半から洞源院会館で。

(参加費500円)

日常の仏教語「ジャンケン」

皆様はよくジャンケンをなさるでしょう。ジャンケンは日本独特のものとお考えの方が多いようですがインド伝来の方法の様です。もっともインドでは象・蟻・人間で勝負します。

また「ジャンケンポン」の掛声も日本語ではありません。

中国で「料簡法意(りやうけんぽうい)」と掛声したのが始まりと言われます。

料簡とは仏教語で「問題を考察して相互の調和を図ること」、法意とは「お釈迦様の教えに照らしてはどうか」という意味ですから良くできた掛声ですね。

日本で行われているジャンケンのルーツが中国とインドにあり、掛声が仏教語からきていることに感心します。ジャンケンは二者択一でなく、三様の手があり公平性も高いといえるでしょう。

活動報告(平成28年8月~12月)

8月7日 お盆の清掃奉仕 叢林舎総会

8月13日~15日 お盆供養

8月17日 山門大施餓鬼会

8月26日~27日 ひがし保育園お泊り会場

9月1日 敬老の集い

9月13日 宮城梅花大会 仙台市体育館

9月22日 永代供養・愛々動物供養

10月8日 寺子屋寄席

10月20日 中国深圳弘法寺表敬訪問

10月22日 仙台泉高校PTA会来院

11月9日 東日本大震災七回忌法要 宮城県曹洞宗青年会

12月3日 東北大学留学生36名来院

12月8日 役員会忘年会 成道会 仏の教えを聞く会

12月11日 年末清掃奉仕

12月25日・28日 愛知県安城学院高校来院

12月31日 お焚き上げ・除夜の鐘

行事予定(平成29年1月~4月)

元日~3日 三朝祈祷

1月18日(木) 大般若祈祷会 10時半~

2月15日(水) お涅槃会 午後1時半~

3月11日(土) 東日本大震災合同供養 午後1時半~

3月17日(金)~20日 春彼岸供養

3月20日(月) 愛々動物供養十一面観音永代供養 午後2時~

3月22日(水) 被災地みちのく巡礼参拝

4月8日(土) 浜供養巡礼 8時~

4月22日(土) 花まつり・仏の教えを聞く会 午後1時半

4月22日(土) ちえぶくろの会観桜会 午後3時~

5月13日(土) 東北大学留学生研修 12時~

5月20日(土) 護持会総会 午後2時~

行事予定の日時は都合により変更の場合もあります。

今後の行事は年間行事のページをご覧下さい。

春彼岸供養案内の日程

17日 9時・11時・13時

18日 9時・11時

19日 9時・11時・13時

20日 9時・11時

彼岸供養は金曜から日曜・祝日ですので、墓参り共々ご供養をお申込み下さい。

永代供養 20日 14時

愛々動物供養 20日 14時半

永代供養並びに愛々動物供養は梅花講々員の方々と供養させていただいております。

裏山防災工事状況報告

28年5月から始められた工事が、11月を目途に完了する予定でしたが、年を越すこととなり、3月の年度末までには完了する予定で進められています。

裏山から運び出された土は魚町高盛り道路に運ばれています。

住所をお知らせ下さい

仮設住宅等から転居された方で、まだお寺に住所変更を届けていない方は、早めに現在の住所及び電話番号をお知らせください。

編集後記

昨年の11月、宮城県に津波警報が発令され大勢の人が高台に避難しました。石巻港と鮎川港が80センチの津波が観測されましたが、大きな被害がなく幸いでした。また、日本列島は各地で11月の最低気温を更新し、東京の都心部で54年ぶりに初雪が観測されました。最近は異常気象や災害が多く、今年の冬は例年より寒くなりそうで心配です。

石巻の各浜では牡蠣や海苔が最盛期を迎え活気づいています。牡蠣養殖業者は東日本大震災前の生産量まで回復していますが、再開を断念した組合員も多く、全体の生産量は震災前の半分位です。復興はこれからで後継者の育成などの課題があります。

師走のお忙しい中、広報部および寺報「なむ」の編集にご協力を頂いた方々に心よりお礼申し上げます。

本年も皆様に親しまれる寺報を目指して広報部一同頑張りますので、ご協力お願い致します。