洞源院寺報なむ

第23号(平成28年5月1日発行)

覚悟 その二

住職 小野﨑秀通

先日、鹿児島市の修行時代の仲間から1冊の記念誌、直指庵開創25年『真龍』が送られてきました。鹿児島県は明治の廃仏棄釈で1000以上あった寺院が取り壊され、代って500の神社が建てられたという宗教改革があった。そうした環境で、25年前に新寺建立した友人です。昨年の6月「東日本大震災復興支援」の旅行を企画し、信者20名と共に来山されました。その折、当山が発行した950年記念誌『輝宝』を贈呈したところ、構成がよく出来ているので同じような体裁で作りたいと申され、役立つならご利用下さいと進めたところ、よく似た体裁の記念誌が出来たのです。

その中に、住職奥様のエッセー「人間のぜいたく」(九州電力懸賞論文入選作品)が8頁に亘って掲載されていました。

「私の夫は托鉢僧でございます。網代笠に脚絆、地下足袋姿、手には応量器、振鈴を持ち街々に立ちます。雨の日も風の日も修行に変わるところはありません。」という文章で始まっていますが、平成2年に鹿児島の街で托鉢を始めて仏道復興に乗り出す様子が綴られていました。この時住職は40歳、妻と3人の子供を持つ親でもありました。当時、ゼロからの出発に奥様は半信半疑であったと振り返ります。

鹿児島での托鉢僧は珍しい存在です。毎日淡々と托鉢を続けて行くうちに、応量器に浄財を入れてくれる人が増え、禅に関心を持って語り掛ける人が増え、坐禅道場を開くようになります。こうして住職の決断、覚悟が実を結び、25周年を迎えた内容が記念誌に満載されているのを感慨深く見せて頂いた。住職の仏道に対する揺るぎのない覚悟のほどが知れるが、同時に奥様が住職の行動に一つ一つ同意し、覚悟をしてゆく様子も窺い知れます。

さて、釈尊の覚悟は、まず「諸行無常である」と目覚めることです。今この原稿を書いている3月末、水仙が咲き、梅が散り始めている。『なむ』発行時には、桜が散っていることでしょう。人の立場や関係も、微妙ながらも変化し続けています。この世は絶え間なく変化し続けているのだと「解る」のではなく「認める」ことが目覚めです。ところが、無常の諸現象を人間は強い自我を以て感知し、自我に相反するものを嫌悪して苦しみます。例えば、幼児の成長を喜び、自分の老化を嫌悪します。そしてこの世は思い通りにならないと苦しみます。しかし、一喜一憂する自我も不変ではなく、コロコロと止まりません。

釈尊はこの世の実相を観察して、諸行は無常であり、諸法は無我(実体がない)と見抜かれました。すべての現象は片時も同じ状態を止めない、無常の相で、これをインドでは「スニャ(虚ろな・膨れた)」と表現し、それを「空」と漢訳しました。絶え間なく変化し続ける実体がない性質であるから、空性であり、その姿は空相であると釈尊は見極められた。こうしてこの世を生きる心得を悟られました。つまり、この世を生きる覚悟が調ったのです。その調いによって「生きるに苦がなく死に臨んで恐れなし」という人生課題が解決されたのです。

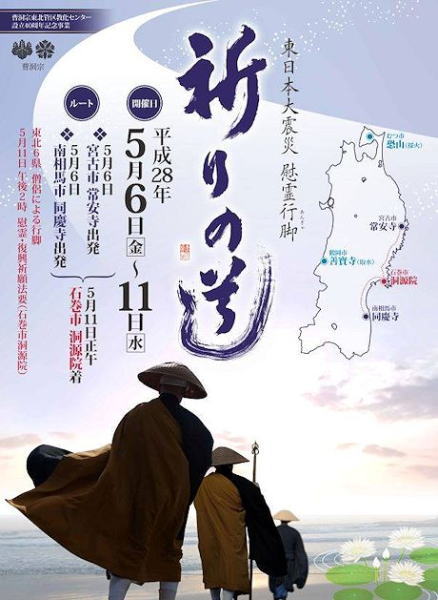

祈りの道「東日本大震災慰霊行脚」

東北六県から参加する僧侶が二班に分かれ、北は岩手県宮古市、南は福島県相馬市からそれぞれ行脚して洞源院に集結する。

5月11日(水)

正午 行脚僧 洞源院到着

午後二時 百僧による慰霊供養・復興祈願法要

百僧の功徳による供養は、得難いことです。是非、ご参加ください。

曹洞宗東北管区

教化センター主催

お涅槃会とコンサート

遠藤由理

去る2月14日、父に誘われて初めてお寺の行事に参加しました。父は大震災で亡くなった母のために毎月の月命日には必ずお墓参りをしています。そして浜供養、お寺の諸行事には必ず参加して、犠牲者の皆様の供養をしております。

私には耳馴れない「お涅槃会」お釈迦さまが説法の途中、沙羅双樹の林で静かにご入滅された日を偲びその遺徳を讃える日との事でした。和尚様の読経と焼香に続き和尚様によるお釈迦様の最後の遺誡の法話がありました。「八大人覚」八つのおさとしは当にそのとおりだと思います。現代世界の狂信的な宗教による戦争、数多くの犠牲者が出ております。世界の人々が皆、お釈迦様のこの教えのように生きていけないのが残念です。何か学校では教えてくれない、すばらしい勉強をした気分になりました。

その後、稲垣達也さんによるピアノコンサート。私も中学、高校とブラスバンドでしたが、すばらしかったです。それと奥様のすばらしい美声、最後に皆さんと一緒に歌った「花は咲く」最高のコンサートでした。終わってからのお茶会、私は帰りの電車の都合で参加できませんでしたが、良い一日が過ごせたと思います。電車での帰途、何故か清々しい気分になれました。

石巻たから保育園 落慶式(開園式)

かねてより蛇田字沖に建設を進めてきた保育園が完成。三月十九日(土)、菅原石巻副市長をはじめ多くの関係者、支援者のご臨席のもと落慶式(開園式)が執り行われました。

理事長の小野﨑住職による落慶法要に続き、来賓の祝辞等がありました。

子供たちの成長を願って作られた園歌の披露、そして入園する子供達が稲垣さんのピアノに合わせ元気よく歌うと、拍手や笑い声で会場全体が明るい雰囲気になりました。

石巻たから保育園 入園式

4月9日(土)、0歳児から4歳児までの新入園児59名を迎え、石巻たから保育園の入園式が開かれました。理事長の小野崎秀通住職は、「子どもは、未来の宝。その宝をみんなで育てる思いを保育園の名前にした」と挨拶。入園児の点呼では元気に返事をする子達に参加者から優しい激励の拍手が送られました。真新しい大きなホールに喜ぶ子らの歓声が響き渡る中で式は進み、以前石巻ひがし保育園の園歌を作詞・作曲した寺族小野﨑美紀氏が、石巻たから保育園のために、新たに作られた園歌が披露されました。

園歌は三番まであり、その冒頭は、「一、大きな空に絵を描こう、大きなくじらの絵を描こう・・・・ 二、小さなお花も大好きさ、いのちのお花を咲かせよう・・・・・ 三、のんのさんもニコニコ笑顔です、おててを合わせてごあいさつ・・・」と、愛しい子供たちが伸び伸びとみ仏に見守られながら育ってほしいと願いが込められた歌です。

当日はこの曲の編曲をしてくれたピアニストの稲垣達也氏の演奏で歌われました。

また職員紹介後、保護者、来賓も含めて参加者全員で記念写真を撮りました。

十二神将

本堂西、不動明王、竜神をお祀りしている室の棚の上にお祀りされている十二神将は薬師如来を護る十二人の従者です。その陣容は一人に七千人の配下がいるといわれ、仏の説法を聞いて、仏教の守護神になることを誓ったとされる。薬師如来の称名を唱える者や経典を読誦する者、信ずる者を護り、薬師如来の十二の大願を守護しています。 薬師如来十二の大願とは、東方にあるという浄瑠璃世界に住む薬師如来が、過去において菩薩として修行していた時、衆生を救うために起こした「十二の願」である。その十二の願いにそれぞれが割り当てられ、煩悩を除くのが使命とされる。また、十二方位の守護のほか十二時刻に割り当てられ、一日をそれぞれ二時間ずつ交代で護っているともいわれます。

- ①宮毘羅大将(くびら・子神)

- 本地は弥勒菩薩、赤色で右に太刀を持ち金毘羅様の名で知られている。

- ②伐折羅大将(ばさら・丑神)

- 本地は阿弥陀如来、青色で右手に矢を持つ。

- ③迷企羅大将(めいら・寅神)

- 本地は勢至菩薩、赤色で右手に斧を持つ。

- ④安底羅大将(あんちら・卯神)

- 本地は観音菩薩、赤色で左の掌の上に珠宝を持つ。

- ⑤安邇羅大将(あにら・辰神)

- 本地は如意輪観音、白色で右手に剣、左手に鉾を持つ。

- ⑥珊底羅大将(さんちら・巳神)

- 本地は虚空蔵菩薩、赤色で右手に三鈷杵、左手に法螺貝を持つ。

- ⑦因陀羅大将(いんだら・午神)

- 本地は地蔵菩薩、赤色で左手に三鈷を持つ。帝釈天と同じ。

- ⑧波夷羅大将(はいら・未神)

- 本地は文殊菩薩、白色で右手に矢、左手に弓を持つ。

- ⑨摩虎羅大将(まごら・申神)

- 大威徳明王、青色で、左手に斧を持つ。

- ⑩真達羅大将(しんだら・酉神)

- 本地は普賢菩薩、赤色で右手に宝珠、左手に宝棒を持つ。

- ⑪招杜羅大将(しょうとら・戌神)

- 本地は大日如来、赤色で右手に剣を持つ。

- ⑫毘羯羅大将(びがら・亥神)

- 本地は釈迦牟尼仏、青色で右手に三鈷を持つ。

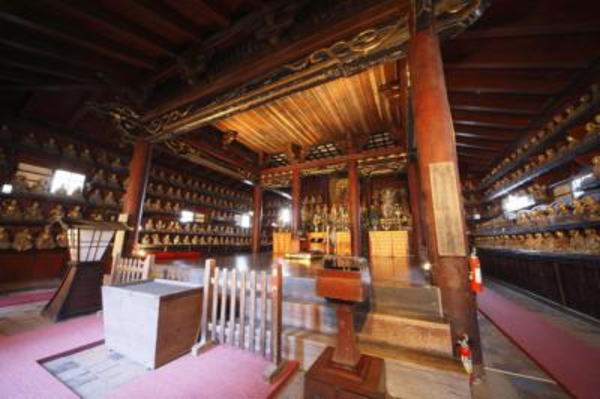

洞源院護持会研修旅行「盛岡市 報恩寺参拝」

・6月18日(土)日帰り 7時半洞源院出発

・参加費 3,500円

五百羅漢で有名な盛岡の報恩寺へのバスの旅。(昼食は小岩井農場)

※参加ご希望の方はお寺迄ご連絡ください。

日常の仏教語「大人」

八つの大人の目覚めと書いて「八大人覚(はちだいにんがく)」と読みます。仏教では大人を「だいにん」と読み、仏や菩薩のことを指します。

「おとな」を円満な人格を持つ者とするならば仏や菩薩は最も円満な人格者です。

大人として必要な八つの最善目標とは、一つは必要以上の欲望を持たない。欲を深くするほど苦しみも多くなる。二つは足ることを知り、今ある自分自身と、置かれた環境を深い思いをもって慈しみ、心を安らぐ事。三つは騒がしさを離れ一人の静かな時間を持ちそれを楽しむ事。四つは日々怠ることなく努力を重ね一瞬一瞬を大切に生きる事。五つは自分の生き方の信念を定め、それを常に心に置き、忘れない事。六つは坐禅をして心を散らさずよく調える事。七つは自分の心とこの世界を偏らず、こだわらず、とらわれずに見る知恵を持ち育む事。八つは無駄な言葉を慎み、誠実な言葉で語り、時には沈黙を守る事。

写経会のご案内

2月、3月、4月、6月、7月、9月、10月、11月

各第1日曜日 午後1時半から洞源院会館で。

(参加費500円)

活動報告(平成28年8月~12月)

元日~3日 三朝祈祷会

1月18日 大般若祈祷会

2月7日 写経会

2月14日 お涅槃会 仏の教えを聞く会 ピアノ稲垣達也

3月6日 写経会

3月11日 東日本大震災合同供養

3月12日 石巻たから保育園見学会

3月17日~21日 春彼岸供養

3月19日 石巻たから保育園落慶式

3月24日 カルフォルニア大学留学生研修

3月27日 石巻ひがし保育園卒園式

4月2日 石巻ひがし保育園入園式

4月3日 写経会

4月9日 石巻たから保育園入園式

4月24日 浜供養 岩沼、亘理

4月26~29日 永平寺授戒会・住職随喜

行事予定(平成29年1月~4月)

5月7日 東北大学留学生研修 正午~

5月8日 花まつり 仏の教えを聞く会 午後1時半~

5月11日 東日本大震災犠牲者慰霊行脚供養 曹洞宗東北管区教化センター主催 正午~

5月16日 東北大学臨床宗教師講座 会場提供 午前10時~

5月18~19日 全国梅花流奉詠大会(富山)

5月21日 護持会役員総会 午後2時~

5月24日 十三教区総会・女川照源寺会場

6月15日 特派梅花・龍洞院会場 午前9時~

6月18日 護持会研修旅行・盛岡報恩寺 午前7時半出発

6月30日 特派布教・多福院会場 午前9時~

行事予定の日時は都合により変更の場合もあります。

今後の行事は年間行事のページをご覧下さい。

熊本地震・ネパール震災支援

※熊本地震の犠牲者に心からお悔やみ申し上げます。

また、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。

洞源院ではネパール震災支援の募金が110,633円集まりネパール支援団体の清風会に送金。

更に熊本地震の支援募金活動を開始いたしました。

ご協力お願いします。

洞源院裏山防災工事

工事の影響で駐車場の一部が使用できなくなっておりご迷惑をお掛けしております。

住所をお知らせ下さい

仮設住宅等から転居された方で、まだお寺に住所変更を届けていない方は、早めに現在の住所及び電話番号をお知らせください。

編集後記

東日本大震災から5年の歳月が過ぎました。3月11日には東北の被災各地で多くの人が犠牲者を偲んで追悼式を行いました。

洞源院にも大勢の人が集まりました。

新聞等も震災関連の記事がまだまだ多いです。震災で沈下した地盤が徐々に隆起して、被災各地の漁港では岸壁の高さが問題になっています。復興は道半ばで時間がかかると思います。洞源院の裏山防災工事も土砂運搬の準備だけで工事は進んでいません。檀家の皆さんには大変ご迷惑をおかけしています。

広報部及び皆様にはお忙しい中、寺報「なむ」の編集にご協力いただきまして誠にありがとうございます。広報部では、これからの計画ですが、昔からのお寺と地域のつながりなどを掲載したいと考えています。檀家の皆様にいろいろとお話をお聞きし資料を集めたいと思っていますのでよろしくお願い致します。